嫦娥六号就位光谱探测数据揭示月表及次表层水分布特征

| 来源: 【字号:大 中 小】

此前研究认为,月球水来源有三种可能——太阳风氢离子注入、彗星或陨石撞击引入和月球原生水。其中,太阳风氢离子注入是月表水的重要来源,但太阳风驱动月表水形成与分布的机制和演化过程,尤其是月表以下次表层水分布特征,缺乏直接观测。

中国科学院国家天文台研究员李春来和刘建军团队,联合中国科学院上海技术物理研究所、美国夏威夷大学等的科研人员,利用嫦娥六号就位光谱探测数据,首次揭示了月表及次表层水含量和分布特征。

研究发现,嫦娥六号着陆区月表水含量约是嫦娥五号着陆区的两倍,着陆器发动机羽流在下降过程中扰动月表以下毫米至厘米级深度的细粒风化层,使其在着陆区附近重新分布。次表层细粒风化层重新分布后,展现出独特的温度和水含量分布特征:着陆区数米范围内,不同位置的温差约30K,距着陆点近的区域温度高水含量低,距着陆点远的区域温度低水含量高;次表层平均水含量为~76 ppm,低于月表水含量;月表水含量随地方时的变化而变化,越接近中午水含量越低。这揭示了月表及次表层水含量与物质成分、粒径大小、深度、地方时相关,强化了太阳风和撞击翻耕作用在月表水的形成及演化过程中的重要作用,为月表水资源利用提供了新视角。

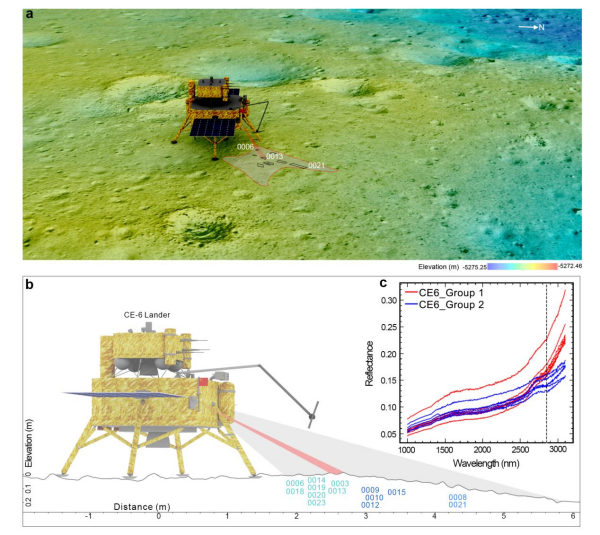

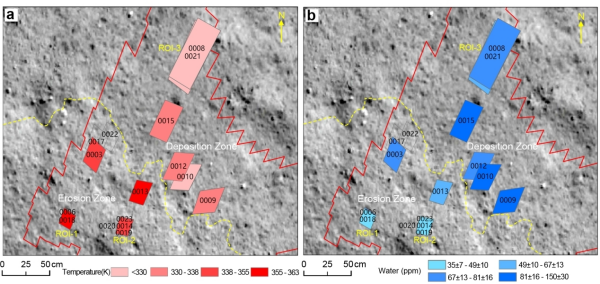

嫦娥六号在月面开展光谱探测过程中,研究团队在着陆区由近及远选取若干受着陆器羽流影响程度不同的区域,并在不同地方时对这些区域进行多次光谱探测。地面数据处理和水含量计算发现,嫦娥六号就位光谱数据存在如下现象:一是光谱可分为两组,第一组在波长>2μm光谱范围内受到显著的热效应影响,表明该组月壤温度较高,另一组没有受到明显的热效应影响,表明该组月壤温度较低,两组月壤光谱温度相差~30K;二是具有高温且低水含量的月壤光谱分布在着陆器附近,而具有低温且高水含量的月壤光谱分布在远离着陆器的位置。在距着陆器<5米的探测区域内,月表温度为何有如此变化,以及水含量分布为何与温度和距着陆器距离相关,尚不清楚。

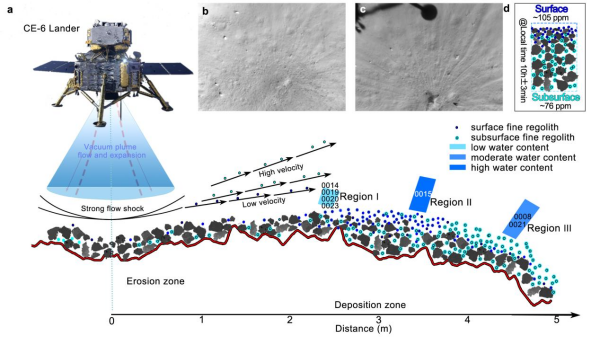

为解释上述现象,研究团队提出了月面双层水含量分布模型。由于月球无大气,其表面细粒风化层具有很好的绝热性,使月表以下的次表层存在明显的热梯度,即从表面至~1cm深度,月壤温度下降~30k至50K。同时,细粒月壤较粗粒月壤具有更高的面积体积比,因而太阳风注入形成水的效率更高,使细粒月壤具有更高的水含量。着陆器在下降过程中,羽流侵蚀陆区最上层的细粒成熟月壤,向各个方向吹扫,并在着陆区形成中心侵蚀区和四周沉积区。随着着陆器不断下降,羽流继续从更深的次表层吹出细粒月壤。

当着陆器距月表较高时,中心侵蚀区(区域I)被吹走的表层和次表层具有低温且高水含量的细粒月壤,并沿月表低速移动,这些颗粒更多地沉积在距着陆点较近的下坡沉积区(区域II)。此时,沉积区热的表层月壤与羽流吹扫过来较冷且高水含量的次表层细粒月壤混合,导致该沉积区具有低温高水含量特点。当着陆器高度继续降低时,羽流对侵蚀区释放更多压力,吹走侵蚀区相对更深和更冷的次表层细粒月壤,使它们更多地沉积在距着陆器更远的下坡沉积区(区域III)。此时,该沉积区热的表层月壤与侵蚀区吹过来的更深更冷的次表层细粒月壤混合,导致该沉积区相对中心侵蚀区具有更低的温度和相对较高的水含量。值得注意的是,更远沉积区域III的水含量低于较近的沉积区域II,表明月球次表层存在水,但低于最上层月表水含量。

这一研究建立了月表及次表层细粒风化层的双层水含量分布模型,提出了月表及次表层的细粒风化层或是月球水资源利用的重要目标。

9月22日,相关研究成果在线发表在《自然-天文学》(Nature Astronomy)上。

嫦娥六号就位探测的地形特征和就位光谱数据获取

嫦娥六号就位光谱数据反演的月表温度和水含量分布特征

着陆器羽流在下降过程中暴露月表以下毫米至厘米级深度细粒风化层过程示意图